Tagungsbeitrag (2010)

Selbstliebe als entscheidende Patientenkompetenz

In meinen Augen ist die Bereitschaft eines Menschen, sich selbst immer mehr zu lieben, identisch mit der Fähigkeit, sich selbst immer mehr zu heilen. Vor acht Jahren war es mir ein Anliegen, diese Sicht den Gesundheitswissenschaften zugänglich zu machen. Im Rahmen einer berufsbegleitenden Promotion mit anschließender Buchveröffentlichung (Meller, 2008) habe ich dies ausführlich getan. Deshalb will ich mich hier kurzfassen, was den theoretischen Denkrahmen anbelangt (vorwiegend in Abschnitt 1). Mehr Raum geben möchte ich der Auseinandersetzung mit häufig aufgetauchten (kritischen) Fragen von Kollegen und Patienten, weil sich in dieser Klärung das Heilende der Liebe praktisch erhellen lässt (vorwiegend in Abschnitt 2). Im anschließenden Ausblick (Abschnitt 3) gehe ich auf offene Fragen und ihre mögliche weitere Bearbeitung ein.

1. Theoretischer Denkrahmen

Es ist nicht leicht, krank zu sein. Denn, wenn man krank ist, entstehen Selbstzweifel: Was habe ich falsch gemacht? Warum bin ich krank geworden? Warum ausgerechnet ich? Was werden die anderen denken? Was kann ich ihnen entgegnen? Was geschieht mir? Werde ich leiden müssen? Und bei vitaler Bedrohung: Wie viel Zeit bleibt mir? Lohnt es sich zu kämpfen? Wer steht mir bei? Wer hält meine Ängste aus? Worauf darf ich hoffen?

Krankheit ist Ausgangspunkt einer mehr oder weniger bewusst eingestandenen persönlichen Krise, die bei genauerer Betrachtung oft schon früher eingesetzt hat. In einer solchen ganzheitlichen Sicht wird Krankheit nicht als Feind, sondern als Freund gesehen, die den Erkrankten auf etwas aufmerksam macht, was sich derzeit seinem Bewusstsein entzieht, aber unweigerlich zu ihm gehört (Teegen, 1983; LeShan 1993; Meller, 2008). Um dies nicht nur intuitiv bejahen, sondern auch rational verstehen zu können, brauchen wir einen theoretischen Rahmen, der uns den Zusammenhang von Leib und Seele im Sinne einer Ganzheit erhellt.

Auf einen solchen Rahmen treffen wir in der Quantenphysik (Dossey, 1986; Lucadou, 1992; Primas, 1996; Atmanspacher, 1996a, 1996b; Atmanspacher, Römer & Walach, 2002; Walach, 1996, 2003, 2007; Görnitz & Görnitz, 2006; Meller, 2008). Die Quantentheorie beschreibt präzise Konzepte von materieller Ganzheit (Einheit, Ungeteiltheit, Komplementariät), die sich exakt beweisen lassen (Atmanspacher, 1996a). Vergegenwärtigt man sich, dass sich die (Quanten-) Physik nur deshalb ausschließlich auf die Materie bezieht, weil man zuvor mit einem cartesischen Schnitt die Welt in Geist und Materie unterteilt hat, erscheint es nicht abwegig, die Quantentheorie auch über die Mikrowelt hinaus in unser alltägliches Leben zu generalisieren (Atmanspacher, 1996a; Walach, 2003; Meller, 2008). Dann finden wir zu einem Ansatz, den bereits der Arzt und Psychoanalytiker Carl G. Jung und der Physiker Wolfang Pauli in einem Briefwechsel umrissen, nämlich den gemeinsamen Ursprung von Geist und Materie (Meier, 1992; Primas, 1996; Walach, 2003). In einer solchen Weltsicht wäre nicht nur das Prinzip der Kausalität am Wirken, sondern ebenfalls das der Nichtlokalität (in der Physik bei experimenteller Verschränkung auch als EPR-Korrelation und von Jung psychologisch als Synchronizität bezeichnet). Auf beide Prinzipien komme ich zurück.

Ausgehend davon verstehe ich Gesundheit und Krankheit als komplementäre Seins-Formen von persönlicher Ganzheit. Gesundheit meint im Idealzustand ein vollständiges geistig-körperliches Wohlbefinden, und zunehmende Krankheitsanteile gehen mit wachsendem Unwohlsein einher (Meller, 2008). Gesundheit und Krankheit beschreiben also in der Realität keine absoluten, sondern allenfalls relative Zustände: Menschen sind zu jedem Zeitpunkt mehr oder weniger gesund bzw. krank.

Inwiefern kommt nun uns Verantwortung für das Geschehen von Gesundheit und Krankheit zu? Und was fangen wir mit „Krankheit als Freund“ an? Was will uns Krankheit „sagen“, und viel wichtiger noch: Wollen wir es überhaupt „hören“? Haben wir nicht schon ein hinreichend schlechtes Gewissen angesichts zahlreicher gesundheitsschädlicher Faktoren in unserem Leben? Wie wird sich darüber hinausgehende Erkenntnis auf unser Leben auswirken? Sind wir bereit, unsere Denkgewohnheiten zu überschreiten? Sind wir bereit, in der Begegnung mit Krankheit unser Dasein jenseits von Schuld zu reflektieren?

Wie die eingangs vorangestellten Fragen zeigen, hebt Krankheit existenzielle Themen ins Bewusstsein. In Interviews mit Menschen im Kontext von Bypassoperationen zeigten sich traumatische Lebensthemen, zu deren Aufarbeitung die Betroffenen zuvor nicht bereit oder fähig gewesen waren (z. B. Greb, Pilz & Lamparter, 2005). Auch in spontanen Arzt-Gesprächen mit weniger schwer Erkrankten zeigt sich, wie diese dank der Krankheit etwas mehr zu sich selbst kommen (z. B. Benoit, 2004). Nur wenn sie jetzt zu sich selbst kommen, wo waren sie dann vorher? Waren sie zuvor, als sie funktionierten, nicht bei sich selbst? Hilfreich für diesen ganzheitlichen Denkrahmen ist das Konzept vom wahren Selbst im Unterschied zum falschen Selbst (Horney, 1985; Kast, 1986; Linemayr, 1995; Miller, 1997; Schwarz, 2002; Auchter, 2006; Lesmeister, 2006). Dabei geht es nicht um die Polarität richtig/ falsch, sondern um wahrhaftig/ unecht.

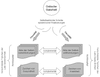

Am einfachsten lässt sich das wahre Selbst als „Gesamtumfang aller psychischen Phänomene im Menschen“ (Jung, 1921, 1967 zit. nach Kast, 1986, S. 114) beschreiben. Es ist unser unmittelbares Erleben, also das, was in uns geschieht, bevor wir etwas damit anstellen (z.B. manipulieren, beschönigen, bagatellisieren, aufbauschen, ignorieren etc.). Dieses unmittelbare Erleben kann natürlich genauso angenehme wie auch unangenehme Zustände umfassen. Zu diesen Zuständen stehen wir nur dann, wenn wir uns mit ihnen annehmen, also uns selbst mit den jeweils zutage tretenden Facetten lieben. Berücksichtigen wir das wahre Selbst fortlaufend und angemessen in unserem täglichen Handeln, leben wir ein subjektiv stimmiges Leben, das uns voll und ganz entspricht. Wir sind in unserer Kraft. Dieses Prinzip bezeichne ich (nach intensiver und teils kritischer Auseinandersetzungen mit Paulus, 1994, Jüttemann 2002, 2205, 2007 und Frankl, 1985) als Selbstverwirklichung: Wir verwirklichen unser wahres Selbst (siehe Abbildung).

Wenn wir jedoch phasenweise mangels Liebe, also aus Angst, Scham etc., unser wahres Selbst verleugnen und uns selbst bzw. anderen etwas vortäuschen, findet es zu wenig bis überhaupt keine Berücksichtigung in unserem Handeln. Dann hat unser Leben weniger mit dem zu tun, der wir wirklich sind, sondern mit dem, der wir gerne sein wollen. Das nenne ich Selbstentfremdung: Wir unterdrücken unser wahres Selbst und leben ein falsches Selbst. Wichtig: Es geht hier nicht um normativ richtiges oder falsches Handeln! Das wahre und falsche Selbst lassen sich nicht objektiv voneinander unterscheiden, sondern ausschließlich über ein subjektives und sich immer wieder neu einstellendes Gefühl von Stimmigkeit bzw. Unstimmigkeit. Wir fühlen es, wenn wir im Einklang mit uns selbst Entscheidungen treffen oder gegen unsere eigene Natur handeln. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht innerlich neu Maß zu nehmen haben, was uns entspricht und was nicht (mehr). Das, was uns gestern noch stimmig schien, kann heute bereits überholt sein. Doch halten wir uns immer die Treue? Wann verraten wir uns selbst – warum und zu welchem Preis?

Genau wie Gesundheit und Krankheit sind Selbstverwirklichung und Selbstentfremdung zwei komplementäre Daseinsformen (Meller, 2008). Wir können uns augenblicklich nicht gleichzeitig selbst verwirklichen oder entfremden. Auch eine auf kurze Zeit beschränkte Situation lässt sich unterteilen in stimmige und unstimmige Handlungsakte. „In Summe“ mögen wir zwar mehr oder weniger selbst verwirklicht sein, doch mit jedem noch so kleinen Akt der Selbstentfremdung trennen wir uns stückweise von unserer ursprünglichen Kraft. Bewusst erfahrbar wird uns dies durch Mattigkeit, Erschöpfung und ggf. weiter anwachsenden (Mikro-) Zeichen von Krankheit. In solchen (Mikro-) Zeichen von Krankheiten begegnen wir dem, was wir einst verrieten, nämlich Teilen unseres wahren Selbst. In der Krankheit wurde für uns auf komplementäre Weise aufgehoben, was zu uns gehört. Aus ganzheitlicher Sicht können wir es zwar verraten und vergessen, niemals aber verlieren. In der Einheit von allem kann nichts verloren gehen, sondern es wandelt lediglich seine Form. Im Verlaufe unseres Lebens sind wir in dem Maße mehr oder weniger krank bzw. gesund, wie wir uns mehr oder weniger selbst entfremden bzw. verwirklichen.

Dieser Zusammenhang von Selbstverwirklichung/-entfremdung und Gesundheit/Krankheit kann im Leib-Seele-Dualismus nicht verstanden werden. Denn etwas pointiert gefragt: Wie sollte in diesem Paradigma ein Atom von einem Gedanken erfahren, wie es sich zu verhalten hat? Jedoch finden wir in der mithilfe der Quantenphysik plausibilisierten Einheit von Geist und Materie eine rational nachvollziehbare Erklärung in Form des Prinzips der Nichtlokalität (Verschränkung von Teilchen): Was untrennbar miteinander verbunden ist, weiß instantan übereinander Bescheid. Akte von Selbstverwirklichung gehen instantan mit wachsender Gesundheit einher, entsprechend Akte von Selbstentfremdung mit zunehmenden Krankheitszeichen (Meller, 2008). Die folgende Abbildung veranschaulicht das bisher Gesagte und fügt neben anderen Begriffen das Prinzip der Kausalität hinzu. Eine zusammenhängende Erläuterung der Begriffe erfolgt im Anschluss.

Auf einer übergeordneten Seins-Ebene sind wir ganz (ontische Ganzheit). In der Erfahrung Mensch-Sein haben wir die Wahl, ob wir unsere ganze Kraft leben oder nur teilweise (epistemische Realisierungen). Das heißt: Wir bestimmen jeden Augenblick neu, ob wir einen Akt der Selbstverwirklichung oder der Selbstentfremdung vollziehen. Hier wirkt über unseren freien Willen das Prinzip der Kausalität (Meller, 2008). Jeder dieser komplementären Akte ist instantan mit Zeichen von Gesundheit bzw. Krankheit verbunden. Dieser Zusammenhang ist nicht kausal, sondern ergibt sich nichtlokal aus der untrennbaren Leib-Seele-Einheit. Jede willentlich herbei geführte Entscheidung geht also instantan mit einem ihr exakt entsprechenden Seins-Zustand einher. Der potenziell mögliche Zustandswechsel wird durch das komplementäre Verhältnis von Gesundheit und Krankheit beschrieben. In dem Maße, wie zur eigenen Wahrheit und damit zur ursprünglichen Kraft zurückgefunden wird, können Zeichen von Krankheit zugunsten von Zeichen von Gesundheit verschwinden.

Nach diesem theoretischen Kurzabriss möchte ich im Folgenden sprachlich etwas freier über die Patientenkompetenz Selbstliebe und ihre Bedeutung für den (heilsamen) Umgang mit Krankheit schreiben. Die folgenden Ausführungen basieren also auf dem skizzierten theoretischen Grund, werden aber zur Verdeutlichung der praktischen Relevanz sprachlich eingängiger und teilweise metaphorisch formuliert.

2. Selbstliebe und ihre Bedeutung für

einen heilsamen Umgang mit Krankheit

Im ganzheitlichen Verständnis kommt Krankheit also nicht unmittelbar über uns, sondern entsteht allmählich durch uns. Sie kommt unverhofft, aber nicht plötzlich. Sie ereignet sich nicht zufällig, sondern als eine exakt passende Entsprechung zu unserem Sein. Es sind unsere Entscheidungen der jüngeren und auch schon länger zurückliegenden Vergangenheit, die jeweils instantan und langfristig zu einer Akkumulierung von Zeichen von Krankheit führten. Im Erleben von Krankheit werden wir konfrontiert mit bislang verbannten Teilen unseres Lebens. Dort, wo wir uns gegen unsere wahre Lebendigkeit entschieden, begegnen uns nun die in Krankheit gefallenen Aspekte unserer selbst. Unsere bislang ungeliebte Wahrheit drängt sich auf und verlangt nach liebevoller Annahme.

An dieser Stelle reagieren in der Praxis nicht alle, aber viele Menschen mit Schuldgefühlen. Die einen fragen sich betroffen, was sie „falsch gemacht“ hätten, die anderen hören einen Vorwurf heraus und verwehren sich dagegen, entweder indem sie ärgerlich ihre Liebe für sich selbst beteuern oder die ganzheitliche Sicht als unzutreffend von sich weisen. Ist letzteres der Fall, werden als entkräftende Argumente gerne Infektions- und Strahlenkrankheiten sowie Unfälle vorgebracht („Wollen Sie etwa sagen, dass alle Kinder, die nach Tschernobyl...“ oder „Ist jemand, der durch einen Amoklauf querschnittsgelähmt wird, dafür verantwortlich ?“). Meine Reaktion ist ein Spagat. Einerseits nehme ich diese Fragen ernst. Zum Beispiel hat nahezu jeder schon mindestens einmal die Erfahrung gemacht, sich während einer Grippewelle nicht angesteckt zu haben. Und woran liegt es, dass manche Kettenraucher keinen Lungenkrebs entwickeln? Oder ich erzähle von Max Pettenkofer, der 1892 eine ganze Kultur von Cholerabazillen schluckte (um seinem Kontrahenten Robert Koch zu demonstrieren, dass Cholera nur zum Ausbruch kommt, wenn ein Mensch in ungünstigen hygienischen Verhältnissen lebt) und tatsächlich nicht erkrankte (Franke, 2006). McKeown (1982) zeigt, dass die Abnahme von Infektionskrankheiten nicht vor allem wegen der besseren medizinischen Versorgung erfolgte, sondern durch die Verbesserung der Lebensverhältnisse.

Aufgrund der hier aufgezählten Phänomene entstand ja überhaupt erst die Idee, dass es zwischen Noxe/ Risikofaktor und Erkrankung etwas anderes als einen zwingenden Automatismus geben müsse (Hafen, 2007). Krankheit wurde nicht länger als etwas ausschließlich von außen kommendes angesehen, sondern man begann sich für über moderierende Variablen für die inneren Voraussetzungen von Krankheit zu interessieren. Hauptansatzpunkt bei dieser Forschung war die immunsuppressive Wirkung von Stress und die Bedeutung von Coping durch (psychische) Ressourcen (Lazarus & Cohen, 1977; Antonovsky 1971, 1979, 1983, 1991, 1993a, 1993b, 1997; Beutel, 1989; Bettge, 2004). Von dort ist es nicht mehr weit zu meinem Ansatz. Die Stressforschung untersucht die menschlichen Möglichkeiten bei der Bewältigung von Anforderungen, während ich danach frage, ob es für den jeweiligen Menschen überhaupt stimmig ist, solche Herausforderungen zu meistern, bzw. ob überhaupt eine stimmige Lebensführung vorliegt. Ich tue also nichts anderes, als eine bereits im Mainstream vorhandene Suchbewegung zu verlängern und den Forschungsschwerpunkt noch etwas tiefer in der Psyche anzusetzen. In diese Richtung weisen meines Erachtens gerade auch unsere nicht-infektiösen Zivilisationskrankheiten.

Ungefähr so weit lasse ich mich klärend auf die Fragen derer ein, die in Krankheit keine sinnhafte Bedeutung sehen wollen, aber noch am Dialog darüber interessiert sind. Andererseits maße ich mir dabei nicht an, über das Schicksal fremder Menschen, ob nun Infektions-, Tschernobyl- oder Amoklauf-Opfer, zu spekulieren. Ich bin sicher, dass sich in der jeweils individuell-persönlichen Exploration Zusammenhänge im Sinn der hier dargelegten Theorie erschließen ließen. Doch aus der Ferne darüber zu mutmaßen, das wäre kalte Theorie und wenig nützlich für den Patienten, der vor mir sitzt und an seiner Krankheit leidet. Warum soll ich mit ihm über die Schicksale anderer Menschen theoretisieren und damit seinem (latenten) Schuldgefühl ausweichen? Schauen wir uns doch seine persönlichen Geschichte an, über die wir nicht spekulieren müssen, sondern die wir uns hier und jetzt durch Sprechen und Fühlen erschließen können. Seinen Zweifel und sein Erleben von Schuld liebevoll anzunehmen, sind erste Schritte zu den verbannten Anteilen des wahren Selbst.

Das Auftauchen solcher Schuldgefühle und die ihnen zugrunde liegenden Ansprüche ist eines von vielen Geschenken der Krankheit. Als ob sie fragt:

„Hast du gewusst, dass du solche Schuldgefühle hast, wenn dein Körper nicht richtig funktioniert? Hast du gewusst, dass du so hart gegen dich selbst bist? Hast du gewusst, dass du dich selbst so angreifst, wenn du eine vermeintliche Schwäche oder einen Fehler an dir entdeckst? Hast du gewusst, wie peinlich es dir ist, dass du bislang bestimmte Aspekte deines Lebens übersehen haben könntest? Hast du gewusst, wie sehr es dich ängstigt, vergangene Entscheidungen neu zu reflektieren und dich auf noch unbekanntes Leben einzulassen? Hast du gewusst, wie schwer es dir fällt, dich mit all diesen Gefühlen anzunehmen? Hast du gewusst, wie wenig du dich an diesen Stellen liebst? Sei ehrlich mit dir selbst – hast du all dies gewusst...? Ich bin gekommen, um dir zu helfen. Ich werde dir helfen, dich tiefer kennen zu lernen. Ich werde dir helfen, lieben zu lernen, was du entdeckst. Ich weiche dort, wo du mich nicht mehr brauchst. Und ich begegne dir dort, wo du aus Gewohnheit vor dir selbst wegzulaufen versuchst. Dort bleibe ich und konfrontiere dich. Nicht um dich zu strafen, sondern um dich einzuladen, noch mehr Liebe in dein Leben zu lassen.“

Je gravierender die Krankheit, desto größer ist die Herausforderung, liebevoll mit dem zu sein, womit sie konfrontiert. Liebevoll mit dem zu sein, was immer wieder neu und anders aus dem ewigen Strom unseres Bewusstseins auftaucht, bedeutet in unserer Mitte zu ruhen. Weder schieben wir unser Erleben weg, noch steigen wir in das Drama ein. Stattdessen blicken wir das Aufgetauchte bereitwillig an, so wie eine Möwe am Himmel oder ein Schiff auf dem Fluss, und sind offen für das, was als nächstes geschieht. Sehr stark leidende Patienten wehren sich anfangs häufig gegen diese „Intervention“, sie sind es gewohnt, immer etwas zu tun (aus der Mitte zu gehen), und erleben Hilflosigkeit, wenn sie damit aufhören (in der Mitte bleiben). „Jetzt fühle ich mich noch schlechter als gestern“, klagte kürzlich eine Patientin und legte ihr Misstrauen über den weiteren Prozess auf den Tisch. Ich schätzte ihre Offenheit als Ausdruck ihres wahren Selbst. Auch Hilflosigkeit und Misstrauen dürfen sein – genauso wie eine Wolke am Himmel oder ein Stein im Fluss. Ich sagte ihr, dass ich bereit bin, alle unangenehmen Gefühle gemeinsam mit ihr auszuhalten und auch die noch unbekannte Tiefen ihrer Dunkelheit zu erforschen.

Wichtiger als meine Worte war meine ihr zugewandte Haltung, mit der ich einen sicheren Ort verkörperte, an dem alles – egal, wie schrecklich – sein durfte. In diesem Fall spitzte sich die Krise erst noch weiter zu. Jede meiner Äußerungen wurde mit verzweifeltem Ärger quittiert, bis darunter eine leise sprudelnde Sehnsucht spürbar wurde: Eine Sehnsucht nach seelischer Berührung, also ein tiefer Wunsch, gesehen und gemeint zu sein, sich wiederzufinden in Wort und Geste derer, die ihr begegnen. Sie weinte und entspannte sich, fühlte Befreiung und nahm mich anders wahr als zuvor. Der erlebte Tiefpunkt wurde zur Wende: die Patientin hatte das Prinzip der Transformation durch liebevolle Annahme erfahren und konnte nun mit dem Transfer auf die weiteren „Baustellen“ beginnen.

Am nächsten Morgen berichtete sie, wie sie ausgelöst durch einen Zeitschriftenartikel, zu dessen Themen sie in biografischer Resonanz stand, mit einem tiefen Schmerz in Kontakt gekommen war, dem sie sich bislang immer hilflos ausgeliefert gefühlt hatte. An diesem Morgen jedoch hatte sie selbstständig eine neue Erfahrung machen können: Verankert in Liebe für sich selbst hatte sie die Wellen des Schmerzes und letztlich sein Abebben erlebt. Dadurch wurde ihr Blick frei für bislang verborgene Themen, denen wir uns in der hier beschrieben Weise stellten. „Es ist ja immer dasselbe“, meinte die Patientin schließlich, eine Erkenntnis, in der ich sie nur bestätigen konnte. Die Kunst der Selbstliebe besteht einzig und allein darin, sich in immer mehr Situationen dazu zu entscheiden und sich für den dadurch entstehenden Wandel seiner selbst zu öffnen. Letztlich geht es um die wachsende Verantwortungsbereitschaft für sich selbst und den Transfer auf alle Winkel des Lebens.

Dieser Vorgang ist heilsam und er setzt Zeit voraus. Nicht nur Zeit im Alltag, um aus Gewohnheiten heraus zu treten und die Haltung bedingungslos annehmender Liebe zu üben, sondern auch Lebenszeit in Form von Wochen und Monaten bis hin zu Jahren. Nicht jeder Erkrankte hat so viel Zeit. Schwere, fortgeschrittene Krankheit konfrontiert mit dem Hergeben von Körperteilen, gesellschaftlicher Ausgrenzung und der Endlichkeit des Lebens. Sie fordert heraus, neue Prioritäten zu setzen: Was ist mir wirklich wichtig? Was will ich leben, bevor ich gehe? Es kann sein, dass die verbleibende Lebenszeit nicht zur komplementären Umkehrung aller Krankheits-Zeichen reicht und der Körper trotz begonnener Heilung weiter zerfällt (Meller, 2008). Dann sehen wir in den Augen des Sterbenden vielleicht mehr Vitalität als zu Beginn der Krankheit, obwohl seine körperlichen Kräfte weiterhin schwinden. Sterben ist nicht das Resultat ärztlichen oder persönlichen Versagens, sondern das angemessene Enden eines individuellen Lebensweges, auf dem der jeweilige Mensch bis zum Schluss reifen, also immer mehr er selbst werden darf. Dieser Prozess der Persönlichkeitsentwicklung endet eben nicht mit ausbleibender Genesung und dem Erkennen des Sterbenmüssens, sondern erst mit dem eingetretenen Tod. Doch nicht jeder Sterbende wird diesen Prozess vollziehen wollen und das ist dann zu akzeptieren. Es ist der freie Wille, der einem jeden von uns seine individuellen Erfahrungen ermöglicht.

Es ist mir wichtig, die Akzeptanz des freien Willens zu betonen, weil ich hier zwar Hoffnung auf Heilung stiften, jedoch nicht der Ideologie das Wort reden möchte, die Gesundheit über alles stellt und Krankheit aus wirtschaftlichen, utilitaristischen oder anderen Gründen auszumerzen versucht. Es sei in aller Deutlichkeit gesagt: Gesundheit und Krankheit sind gleichberechtigte Lebensäußerungen im menschlichen Dasein. Krankheit und Sterben gehören zum menschlichen Leben, es gibt keine Pflicht zur Heilung und kein Gebot, wie gestorben werden soll. In einer demokratisch organisierten Gesellschaft, in der die Freiheit des Menschen grundgesetzlich verankert ist, ist auch Krankheit als Manifestation dieser Freiheit zu achten. In der Krankheit gelangt etwas zum Ausdruck, was in der Selbstentfremdung abhanden kam. Einen solch unbestechlichen Indikator ausmerzen oder sanktionieren zu wollen, wäre ein elementarer Verstoß gegen die Würde des Menschen.

Gefragt ist also eine Balance: Auf der einen Seite möchte ich dafür werben, Krankheit als ein natürliches Ereignis im menschlichen Dasein zuzulassen. Auf der anderen Seite möchte ich ein ganzheitliches Verständnis von Krankheit und ihrer Heilungsmöglichkeit fördern. Auf dass jeder Patient selbst entscheide, wie weit er in seiner Suche nach Heilung gehen möchte und wann er beschließt, dass es genug sei. In einer Haltung der Liebe gibt es Platz für jeden Patienten und jede seiner Entscheidungen. Wir riskieren den Verlust von Augenhöhe, wenn wir anhand des Krankheitsbildes ungefragt im Leben Fremder herumdeuteln, vorwürfig oder gar direktiv werden. Nicht das kognitive Verstehen erlöst vom Leiden an Krankheit, sondern das fühlende Wahrnehmen: Womit werde ich dank Krankheit gerade konfrontiert? Womit bringt mich meine Erkrankung in diesem Moment in Berührung? Ob in solch einem Augenblick nun unbändige Lebenslust auftaucht oder horrende Angst ist gleich. Beides und auch alles andere verdient gleichermaßen die Bergung in Liebe.

Diese Kompetenz, allem was geschieht, in Liebe zu begegnen, ist von entscheidendem Wert. Ihre Bedeutung kann angesichts der Verbreitung von statistisch richtigem Gesundheitsverhalten oder Lebensregeln für schwer Erkrankte gar nicht hoch genug geschätzt werden. Je mehr sich ein Mensch liebt, desto mehr lebt er das, was ihm entspricht. Mit solchen Akten der Selbstverwirklichung vermehren sich Zeichen von Gesundheit. Während jemand, der sich verbissen oder sklavisch an statistische Empfehlungen zur Ernährung, Bewegung oder Behandlung hält, sich im Grunde weiter von sich selbst entfremdet. Dort, wo mit dem Handeln einverstandene Freude fehlt, kann wohl nur schwer Heilung entstehen.

Damit sage ich nicht, dass schulmedizinische und gesundheitswissenschaftliche Empfehlungen per se auszuschlagen wären. Im Gegenteil: sie können die für Heilung notwendige Lebenszeit schenken. Aber Heilung entsteht, wo die Liebe führt. Und sobald ein Patient dieses Prinzip in sich entdeckt, beginnt sich diese Liebe auf immer mehr Lebensbereiche auszudehnen. Dann werden nach und nach schädliche Gewohnheiten durch liebevolles Handeln abgelöst. Dabei gibt es keinen objektiven Maßstab. Wie liebevoll etwas ist, relativiert sich am bisherigen Lebensweg. Für jemanden, der bislang 20 Zigaretten am Tag mit schlechten Gewissen rauchte, kann es ein deutlicher Zuwachs an Liebe sein, nur noch 10 Zigaretten zu rauchen und zwar mit Genuss! Ausgerichtet auf Selbstliebe spürt ein Patient, ob es für ihn stimmig ist, der zweiten Chemotherapie zuzustimmen oder nicht. Und er bleibt innerlich frei, seine Entscheidung nach einigen Tagen ggf. zu revidieren, wenn sich sein Empfinden von Stimmigkeit geändert haben sollte. In der Selbstliebe ist eine Patientin innerlich unabhängig davon, ob ihr Arzt ihre Entscheidung teilt oder nicht. Sie hört auf, es richtig – also anderen recht – machen zu wollen, und beginnt, sich verstärkt an ihrem wahren Selbst zu orientieren. Selbstliebe hilft auch dort, wo Menschen mit ihrem Leiden auf Unverständnis, Ignoranz oder sogar gesellschaftliche Ausgrenzung und Stigmatisierung stoßen. Je gravierender die Erkrankung, desto größer und umfassender ist die Herausforderung zur Selbstliebe.

3. Ausblick

Die Geschichte zeigt, dass zwar die Krankheitsbilder im Laufe der Epochen wechseln, aber Krankheit an sich bleibt. Ich schließe daraus, dass die Menschheit an ihren verschiedenen Schauplätzen auf der Erde immer wieder neu zunächst unheilbar scheinende Krankheit braucht, um sich in der Auseinandersetzung mit ihr weiterzuentwickeln. So frage ich mich bei als unheilbar geltenden Krankheiten gern, über welche gesellschaftliche Bewusstseinsschwelle uns diese helfen können. Ich bin davon überzeugt: Es gibt keine unheilbaren Krankheiten. Es gibt nur Krankheiten, die einer bestimmten Epoche als unheilbar erscheinen. Dadurch drängen sie sich ins kollektive Bewusstsein und mit ihnen die zugehörigen Themen, die von uns angenommen werden wollen.

Mein Fokus in der Praxis bleibt jedoch ein individueller, zudem verankert im Hier und Jetzt. Denn in dieser zugewandten Präsenz eröffnen sich Heilungsräume, wie ich sie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben habe. Dann werde ich Zeugin, wie sich meine Patienten selbst heilen, und ziehe mich auf die Rolle der achtsamen Begleiterin zurück.

Offen bleibt in meinen theoretischen Ausführungen bisher, wie in einem solchen Denkrahmen Erbkrankheiten und angeborene Behinderungen zu verstehen wären. Auch zur Erklärung dieser Phänomene kann man das ganzheitliche Modell mit den beiden Prinzipien Kausalität und Nichtlokalität heranziehen. Zusätzlich müsste man das menschliche Selbst als einen Teil des höheren Selbst verstehen, das sich auf der Erde erfahren und entwickeln darf und entsprechend zugehörige Lebensaufgaben, also auch Krankheit, mitbringt bzw. absichtsvoll in genetisch belastete Familien hinein geboren wird. Man könnte solche Sicht zwar als transzendente Weltanschauung außerhalb des Wissenschaftlichen verweisen, doch zeichnet meines Erachtens einen Wissenschaftler ja gerade seine Bereitschaft aus, mit seinem Erkenntnismittel immer tiefer in das Wesen der Welt einzudringen. Erst wenn wir bereit sind, solche Möglichkeiten menschlicher Daseinsentwicklung zu denken, werden wir fähig, sie wissenschaftlich zu untersuchen.

Literatur

Antonovsky, A., Maoz, B., Dowty, N. & Wijsenbeek, H. (1971). Twenty-five years later: A limited study of the sequelae of the concentration camp experience. Social Psychiatry, 6, 186–193.

Antonovsky, A. (1979). Health, stress and coping: New perspectives on mental and physical well-being. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Antonovsky, A. (1983). The sense of coherence: Development of a research instrument. W.S. Schwartz Research Center for Behavioral Medicine, Tel Aviv University, Newsletter and Research Reports, 1, 1–11.

Antonovsky, A (1991). Meine Odyssee als Stressforscher. In H.-H. Abholz (Hrsg.), Rationierung der Medizin (Argument-Sonderband, Jahrbuch für Kritische Medizin, Band 17, S. 112–130), Berlin/Hamburg: Argument-Verlag.

Antonovsky, (1993a). Gesundheitsforschung versus Krankheitsforschung. In A. Franke & M. Broda (Hrsg.), Psychosomatische Gesundheit (S. 3–14). Tübingen: DGVT-Verlag.

Antonovsky, A. (1993b). The structure and properties of the sense of coherence scale. Social Science and Medicine, 36, 725–733.

Antonovsky, A. (1997). Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit (Dt. erw. Hrsg. von Alexa Franke). Tübingen: DGVT-Verlag. (Original erschienen 1987: Unraveling the mystery of health – How people manage stress and stay well)

Atmanspacher, H. (1996a). Erkenntnistheoretische Aspekte physikalischer Vorstellungen von Ganzheit. Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie, 38, Nr. 1/2, 20–45.

Atmanspacher, H. (1996b). Gast-Editorial: Physikalische Ansätze zum psychophysischen Problem. Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie, 38, Nr. 1/2, 1–5.

Atmanspacher, H., Römer, H. & Walach, H. (2002). Weak quantum theory: Complementarity and entanglement in physics and beyond. Foundations of Physics, 32, 379–406.

Auchter, T. (2006). Konzepte des Selbst in der Psychoanalyse von D. W. Winnicott. Selbstpsychologie: Europäische Zeitschrift für psychoanalytische Therapie und Forschung, 7 (2), 115–139.

Benoit, W. F. (2004). Sekundärphänomen im ärztlichen Notdienst. Deutsches Ärzteblatt, Heft 11, S. 514

Bettge, S. (2004). Schutzfaktoren für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Charakterisierung, Klassifizierung und Operationalisierung. Dissertation, Technische Universität Berlin. http://edocs.tu-berlin.de/diss/2004/bettge_susanne.pdf (09.03.2007)

Beutel, M. (1989). Was schützt Gesundheit? Zum Forschungsstand und zu der Bedeutung von personalen Ressourcen in der Bewältigung von Alltagsbelastungen und Lebensereignissen. Psychotherapie und Medizinische Psychologie, 39, S. 452–462.

Dossey, L. (1986). Wahre Gesundheit finden. Bern: Scherz.

Franke, A. (2006). Modelle von Gesundheit und Krankheit. Bern: Hans Huber.

Frankl, V. E. (1985). Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. München: Piper

Görnitz, B. & Görnitz T. (2006). Was kann die Quantenphysik zum Verstehen des Selbst beitragen? Selbstpsychologie, 7 (24), 156–183.

Greb, T., Pilz, U. & Lamparter, U. (2005). Das Erleben von Krieg, Heimatverlust und Flucht in Kindheit und Jugend bei einem Kollektiv bypassoperierter Herzinfarktpatienten. In H. Radebold (Hrsg.), Kindheit im II. Weltkrieg und ihre Folgen (S. 101–110). Gießen: Psychosozial.

Hafen, M. (2007). Mythologie der Gesundheit. Zur Integration von Salutogenese und Pathogenese. Heidelberg: Carl-Auer-System Verlag.

Horney, K. (1985). Neurose und menschliches Wachstum. Das Ringen um Selbstverwirklichung. München: Kindler.

Jüttemann, G. (2002). Autogenese als lebenslanger Prozess. Ansätze zu einer Entwicklungstheorie der individuellen Persönlichkeit. In G. Jüttemann & H. Thomae (Hrsg.), Persönlichkeit und Entwicklung (S. 288–340). Weinheim: Beltz.

Jüttemann, G. (2005). Von der impliziten zur expliziten Thematisierung der Autogenese: Humanwissenschaftliche Psychologie als Prozessforschung. Journal für Psychologie, 13 (3), 212–239.

Jüttemann, G. (2007). Persönlichkeit und Selbstgestaltung. Der Mensch in der Autogenese. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Kast, V. (1986). Selbstentfaltung in der analytischen Psychotherapie nach C. G. Jung. Zeitschrift für personenzentrierte Psychologie und Psychotherapie, 5, 113–122.

Lazarus, R. S. & Cohen, J. B. (1977). Environmental stress. In I. Altmann & J. E. Wohlwill (Hrsg.), Human behavior and environment. Vol. 2. New York: Plenum.

LeShan, L. (1993). Diagnose Krebs – Wendepunkt und Neubeginn. Klett-Cotta: Stuttgart.

Lesmeister, R. (2006). Die Idee vom wahren Selbst. Zur Dialektik von Eigenem und Fremdem in psychoanalytischen Selbst- und Individuationskonzepten. Analytische Psychologie: Zeitschrift für Psychotherapie und Psychoanalyse, 37 (3), 240–262.

Linemayr, G. (1995). Von der Lebensmelodie LeShan's zum Autonomiekonzept [Vortrag]. Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft für Psychoonkologie (ÖGPO). http://www.oegpo.at/fileadmin/user_upload/Downloads/autonomiekonzept.pdf (11.11.2007)

Lucadou, W. v. (1992). Makroskopische Nichtlokalität. Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie, 34, 201–216.

McKeown, T. (1982). Die Bedeutung der Medizin: Traum, Trugbild oder Nemesis? Frankfurt: Suhrkamp.

Meier, C. A. (Hrsg.) (1992). Wolfgang Pauli und C. G. Jung. Ein Briefwechsel 1932–1958. Heidelberg: Springer.

Meller, S. (2008). Salutogenese durch Selbstverwirklichung. Eine integrative und ganzheitliche Perspektive für die Gesundheitspsychologie. Marburg: Tectum.

Miller, A. (1997). Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst. Eine Um- und Fortschreibung. Frankfurt: Suhrkamp.

Paulus, P. (1994). Selbstverwirklichung und psychische Gesundheit. Göttingen: Hogrefe.

Primas, H. (1996). Synchronizität und Zufall. Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie, 38, Nr. 1/2, 61–91.

Schwarz, A. (2002). Wahres Selbst – falsches Selbst. Zur Rezeption eines Begriffspaars. Luzifer-Amor: Zeitschrift zur Geschichte der Psychoanalyse, 15, 30, 78–91.

Teegen, F. (1983). Ganzheitliche Gesundheit. Der sanfte Umgang mit uns selbst. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Walach, H. (1996). Physik und Psychologie – Bewusstsein und Materie. Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie, 38 (Nr. 1/2), 108–114.

Walach, H. (2003). Generalisierte Quantentheorie (Weak Quantum Theory): Eine theoretische Basis zum Verständnis transpersonaler Phänomene. In W. Belschner, L. Hofmann & H. Walach (Hrsg.), Auf dem Weg zu einer Psychologie des Bewusstseins (S. 13–46). Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem der Universität.

Walach, H. (2007). Generalisierte Verschränkung – Ein theoretisches Modell zum Verständnis von Übertragungsphänomenen. Zeitschrift für Psychotraumatologie, Psychotherapiewissenschaft, Psychologische Medizin, 5 (2), 9–23.